„Was tun gegen Rassismus, Frauen- und Queerfeindlichkeit?“ – Kurzbericht zur öffentlichen Tagung „Nie wieder still“ am 13.7.2025 im Hotel Silber

Was sind die Wurzeln von völkischen bzw. rassistischen, frauen- und queerfeindlichen Geschlechterideologien und welche Auswirkungen hatten diese, insbesondere in der NS-Zeit? Welche Rolle spielen sie heute noch in modifizierter, dem Zeitgeist angepasster Form bei rechtspopulistischen, neonazistischen und neofaschistischen Gruppierungen? Wie können wir damit verbundenen Diskriminierungen, Diffamierungen und Bedrohungen am Besten entgegentreten? Um diese Fragen ging es bei der mit über 60 Teilnehmenden gut besuchten Tagung „Nie wieder still! Entwicklungen und Auswirkungen der völkischen (NS-)Geschlechterideologie“ im Rahmen der CSD-Kulturwochen 2025 (siehe auch: https://der-liebe-wegen.org/hintergrundinformationen-zum-begriff-voelkisch/ ).

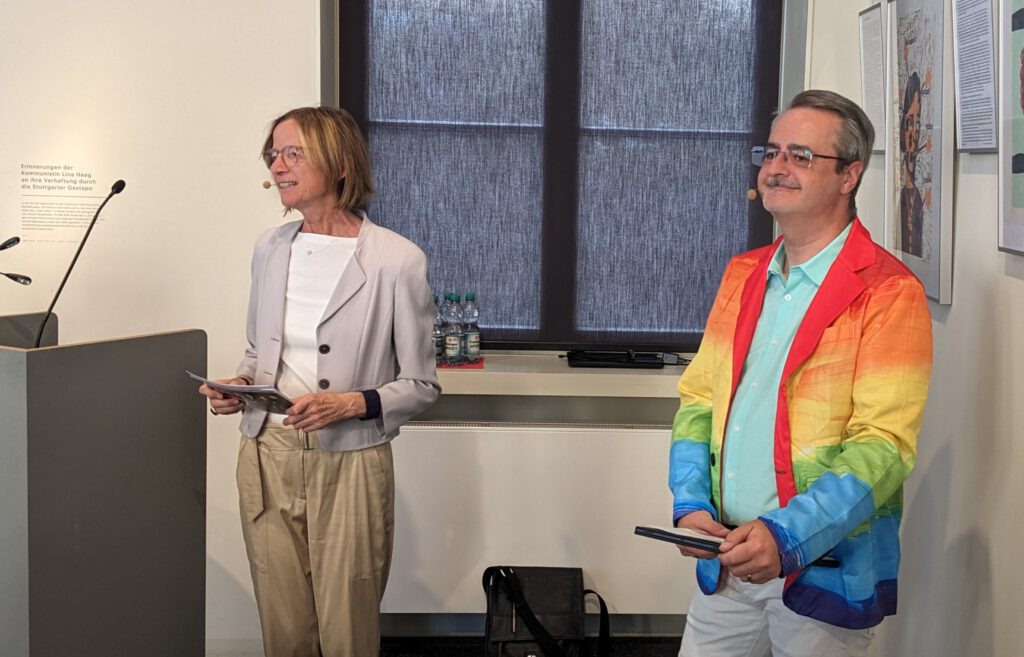

Nach einer kurzen Begrüßung von Ralf Bogen von der AG Queere Erinnerungskultur – „Der-Liebe-wegen“ des Weissenburg e.V. im Namen aller beteiligten Organisationen (Abteilung für Chancengleichheit der Stadt Stuttgart, Bildungszentrum und Archiv zur Frauen*Lesbengeschichte Baden-Württemberg, Gedenkstätte Grafeneck, Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V., Themengruppe Geschichte des Netzwerks LSBTTIQ Ba-Wü, Weissenburg e.V.) führten Margarete Voll (Wirtschaftsweiber e.V.) und Sven Tröndle (Weissenburg e.V.) durch die Tagung.

Im ersten Block gab es vier Kurzvorträge. Den ersten Vortrag „Einführung zu Entwicklungen, Aspekten und Folgen der völkischen Rassen- und Geschlechterideologie“ hielt Thomas Stöckle, der Leiter der Gedenkstätte Grafeneck.

Die Anfänge der Rassenlehre und der damit verbundenen Geschlechterideologien würden auf die „erste“ Globalisierung zurückgehen, die im 15. und 16. Jahrhundert eingesetzt hatte und mit den (pseudo)wissenschaftlichen Rassenlehren des 19. und 20. Jahrhunderts einen Kulminationspunkt erreichten. Die Einteilung in „höhere und niedere“ bzw. „höherwertige und minderwertige“ Rassen sei unschwer als eine Legitimation des europäischen Kolonialismus und Imperialismus zu erkennen. Als völkisch wird eine solche radikal-nationalistische Einstellung bezeichnet, die die Menschengruppe, zu der man sich zugehörig fühlt bzw. das eigene „Volk“ verabsolutiert, als (ethnisch) reine und im Vergleich zu anderen Völkern angeblich als höherwertige Gemeinschaft definiert. Das „biologistische Denken“, das den pseudowissenschaftlichen Rassenlehren zugrunde liegt, versteht Gesellschaft als „Abstammungs- und Fortpflanzungsgemeinschaft“ – mit allen schlimmen, auch tödlichen Konsequenzen für Menschen, die den Normen der „Rassenhygiene“ nicht entsprechen. Sie wurden aus der „Volksgemeinschaft“ ausgestoßen und mit Einweisung in Konzentrationslager bestraft wie beispielsweise homosexuelle Männer oder wie rund 400.000 Menschen nach dem von den Nazis 1933 verfügten „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ zwangssterilisiert.

Zu welchem Unrecht völkische Geschlechtsnormierungen insbesondere während der NS-Zeit führten, zeigten exemplarisch die auf der Tagung vorgestellten Biografien im zweiten und dritten Kurzvortrag. „‚Ich möchte so gerne mein Leben in die Welt schreien‚ – Adele Haas: Aus dem Leben einer inter*Person in der NS- und Nachkriegszeit“ hieß der zweite Kurzvortrag von Jako Wende. Dass Adele Haas als inter* Person nicht in die NS-Geschlechternormierung gepasst hat, wurde im Vortrag eindrucksvoll geschildert. Adele überlebt unvorstellbare Grausamkeiten in sieben (!) Konzentrationslagern. Bis zu ihrem Tod wird sie nicht gehört und erhält auch in Nachkriegsdeutschland keine Entschädigung.

Im dritten Kurzvortrag „Toni Simon (1887-1979) – Leben und Wirken in gender-nonkonformer Lebensweise trotz staatlicher und gesellschaftlicher Normierungen und juristischer Bedrohungen“ zeigte Karl-Heinz Steinle (Historiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Stuttgart, Mitarbeitender des Forschungsprojekts „Lebenswelten, Repression und Verfolgung von LSBTTIQ* in Baden und Württemberg im Nationalsozialismus und der Bundesrepublik Deutschland) auf, wie Toni Simon die rigiden Vorstellungen der Zweigeschlechtlichkeit in verschiedenen politischen Herrschaftsformen der Weimarer Republik, des Faschismus und in Nachkriegsdeutschland infrage stellte und welchen Repressionen Toni deshalb ausgesetzt war. Während der NS-Zeit war auch Toni zeitweise in Konzentrationslager eingewiesen worden. Seit den späten 1940er Jahren – nach dem Tod von Tonis Ehefrau – lebte er_sie in Stuttgart-Kornwestheim. Hier arbeitete er_sie als Prüfer_in von Hochspannungsmasten. In der Stuttgarter Homosexuellenszene war Toni Simon bekannt. Mit einer Eingabe an Bundesjustizminister Thomas Dehler setzte sich Toni bereits 1950 für die Liberalisierung der Paragrafen 175 und 175a ein. Tonis Biografie wird auch in der Dauerausstellung im Hotel Silber gezeigt.

Im vierten und letzten Kurzvortrag mit dem Titel „Die strafrechtliche Verfolgung von Homosexualität und Schwangerschaftsabbrüchen aus rechtshistorischer Perspektive“ von Dr. Jennifer Grafe (Juniorprofessorin am Institut für Kriminologie an der Eberhard Karls Universität Tübingen) thematisiert sie, warum Homosexualitäten und Schwangerschaftsabbrüche vor allem in der NS-Zeit als Bedrohung für die „Volksgemeinschaft“ radikal bekämpft wurden.

Nach der Kaffeepause, ging es weiter mit der Podiumsdiskussion „Was tun gegen das (Wieder-)Erstarken völkischer Geschlechterideologien?“ an der Olcay Miyanyedi, Lucca Ricciotti, Lars Lindauer und Len Schmid teilnahmen. Hierüber schrieb Jan Sellner im Online-Beitrag „Vom Mut, ein „Pride“-Shirt anzuziehen“ auf der Webseite der Stuttgarter Zeitung treffend (Auszüge):

Nach Jahren, in denen „die Liste unserer Forderungen immer kürzer wurde, wird sie nun wieder länger“, hört man von Tagungsteilnehmern im Hotel Silber. Die Zeiten haben sich geändert, und die Stimmung oszilliert zwischen Selbstbewusstsein und Sorge. „Die Lage ist ernst“, sagt Len Schmid von der Fachstelle gegen Antifeminismus und Queerfeindlichkeit in der (…) anschließenden Podiumsdiskussion. Sie erinnert an jüngste Demos von Rechtsextremen und eine AfD-Anfrage nach Geschlechtseinträgen. (…)

Auch hier in Stuttgart wächst ein Gefühl der Unsicherheit. Lars Lindauer, Vorstand der IG CSD und Mitorganisator der CSD-Parade am 26. Juli, freut sich einerseits darüber, wie positiv der Umzug in der Stadt inzwischen wahrgenommen werde. Er überlegt sich jedoch zweimal, ob er im Alltag mit einem „Pride“-Shirt S-Bahn fährt, wie er sagt. An diesem Tag hat er es nicht getan. Auch Olcay Miyanyedi hat es erst im Hotel Silber übergestreift. Er ist Aktivist für Empowerment von Menschen aus muslimischen und migrantischen Communities und auch persönlich immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert – schon wegen seines türkischen Hintergrunds. Sogar in der eigenen Community. „Ich bin nicht immer mutig“, bekennt Miyanyedi. Aber oft ist er es doch und unterstützt deshalb bewusst kleine CSD-Veranstaltungen im Land, um dort die oft fragilen ehrenamtlichen Strukturen zu stärken. Denn: „Wenn ich nichts tue, gewinnen die!“ Len Schmid rät grundsätzlich, „mutig, aber auch sicher zu agieren“ und queerfeindliche Vorfälle zu dokumentieren und zu melden.

Auch für Lars Lindauer ist „präsent sein“, ein wichtiges Mittel, um die Rechte queerer Menschen zu betonen. Lucca Ricciotti vom Verein Weissenburg unterstreicht die Notwendigkeit, „als Community zusammenzuhalten“ und Olcay Miyanyedi spricht von der Notwendigkeit, Allianzen mit Menschen außerhalb der queeren Community zu schließen, auch um gegen Angriffe gewappnet zu sein. Gefragt nach Wünschen antwortet Miyanyedi sehr konkret: „Ich wünsche mir, nach Mitternacht mit queeren Freunden vom Rotebühlplatz bis zum Hauptbahnhof gehen zu können, ohne einmal darüber nachdenken zu müssen, ob etwas passieren kann.“

Foto vom größten Teil der beteiligten Personen (v.l.n.r.): Margarete Voll (Wirtschaftsweiber e.V.), Lars Lindauer (Vorstand der IG CSD Stuttgart e.V.), Elke Banabak (Geschäftsführerin der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V.), Olcay Miyanyedi (Aktivist für Empowerment von Menschen aus Muslimischen (+ muslemisch gelesenen) und Migrantischen Communities, tgbw e.V.), Karl-Heinz Steinle (Historiker), Lucca Ricciotti (Gender*nauts des Weissenburg e.V.), Ralf Bogen (AG Queere Erinnerungskultur – „Der-Liebe-wegen“ des Weissenburg e.V.), Dr. Jennifer Grafer (Juniprofessorin am Institut für Kriminologie, Eberhard Karls Universität Tübingen), Thomas Stöckle (Leiter der Gedenkstätte Grafeneck – Dokumentationszentrum), Sven Tröndle (Weissenburg e.V.).

Zum vierköpfigen Programmgremium, welches die Tagung vorbereitet hat, gehörte P Krüger (baf e.V. und Themengruppe Geschichte des Netzwerks LSBTTIQ Ba-Wü), Claudia Weinschenk (Historikerin – lange Zeit ebenso engagiert in der Themengruppe Geschichte des Netzwerks), Thomas Stöckle (Leiter der Gedenkstätte Grafeneck und im Sprechendenrat der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen) sowie bereits oben genannt Ralf Bogen. Das Programmgremium hatte die Tagung in zwei „Blöcken“ aufgeteilt: einen fachlichen „Kurzvorträge-Block“ mit historischen Beiträgen und Forschungsergebnissen unter anderem zu einzelnen Biografien und im Anschluss eine Podiumsdiskussion, die explizit die Gegenwarts- und Zukunftsrelevanz des Themas aus der Sicht von Nichthistoriker:innen in den Mittelpunkt stellt. Diese Aufteilung ging auf einen Austausch mit den Jugendgruppen des Weissenburg e.V. über Erinnerungskultur zurück, bei der der Wunsch formuliert wurde, bei Veranstaltungen mehr Wert darauf zu legen, Jugendliche sowie Selbstvertretungen von trans*, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen sowie Menschen aus Migrantischen und Schwarzen Communities auf dem Podium zu beteiligen.