Aidskrise der 80er/90er

„Lachen. Trauern. Kämpfen. Feiern. 40 Jahre Geschichte(n) der AIDS-Hilfe Stuttgart“ – ein Kurzfilm von Ralf Bogen und Lars Lindauer aus der AG Queere Erinnerungskultur „Der-Liebe-wegen“ des Weissenburg e.V. Er zeigt Originalaufnahmen aus den 80er- und 90er-Jahren und vermittelt persönliche Einblicke in eine Zeit ohne wirksame HIV-Medikamente – eine Zeit, in der im Großraum Stuttgart über 600 Menschen an den Folgen von Aids starben.

Hinweis zur Schreibweise auf dieser Seite: Wir schreiben Aids gemäß heutiger Rechtschreibung groß am Wortanfang und ansonsten klein. Die Großschreibung AIDS verwenden wir ausschließlich im Eigennamen AIDS-Hilfe Stuttgart.

Vom Ende der Verfolgung zur Aidskrise der 80er/90er Jahre

– Erinnerungen am Beispiel der AIDS-Hilfe Stuttgart

Zum 40-jährigen Jubiläum der AIDS-Hilfe Stuttgart baten uns die heutigen Aktiven, von unseren Erfahrungen aus den frühen Jahren der Aidskrise zu berichten. Diese Einladung hat vieles in uns wachgerufen – Erinnerungen, die weit zurückliegen und doch bis heute nachklingen.

Wir haben auf unserer Webseite die Rubrik „Aidskrise der 80er/90er Jahre“ daraufhin eingerichtet. Neben unserem Kurzfilm „Lachen. Trauern. Kämpfen. Feiern. – 40 Jahre Geschichte(n) der AIDS-Hilfe Stuttgart“ finden sich hier auch Wilfried Winklers Beitrag „Das war es wert“ – ein eindringlicher Rückblick eines prägenden (Mit-)Gründers der AIDS-Hilfe Stuttgart auf die frühen Jahre der Aids-Krise. Wilfried engagierte sich zwischen 1984 und 1989 sowie 1992/93 im Vorstand, war später hauptamtlicher Koordinator bzw. Geschäftsführer und wurde 1987 erster Landesvorsitzender der Aids-Hilfe Baden-Württemberg. Zum ersten eingetragenen Vorstand gehörten außerdem Leelja Frost, Manfred Horch, Thomas Geyer und Jochen Pohlmann – Menschen, die damals Beruf und Studium weitgehend zurückstellten. Ihnen gilt unser tiefer Dank.

Blicken wir auf die 1980er und frühen 1990er Jahre zurück, wird spürbar, wie eng persönliche Erfahrungen und gesellschaftliche Umbrüche miteinander verflochten waren.

Mit der Aufhebung der NS-Fassung des § 175 im Jahr 1969 (Sex zwischen Männern, die 21 Jahre oder älter sind, wurden ab diesem Zeitpunkt staatlicherseits nicht mehr verfolgt) keimte vorsichtig Hoffnung auf. Doch die Aidskrise erschütterte bald diese neu gewonnene Freiheit. Angst und Krankheit bedrohten das Leben, verstärkt durch die verletzende Vorstellung, Aids sei eine ‚Strafe Gottes‘.

Gleichzeitig rückten Menschen in dieser Zeit um die Aids-Hilfen enger zusammen – in Stuttgart genauso wie anderswo: Partnerinnen, Freundinnen, Familienangehörige, Ärztinnen und Aktivistinnen bildeten Netzwerke, begleiteten Erkrankte und setzten sich für Würde, medizinische Forschung, Versorgung und gesellschaftliche Anerkennung ein. Aus Trauer erwuchs Kraft, die half, die Verstorbenen in Liebe und Dankbarkeit zu erinnern und Lebensfreude zurückzugewinnen.

Angesichts der gefährlichen Rechtsentwicklung der letzten Jahre und zunehmender Anfeindungen auf Anti-CSD-Demos spüren viele von uns erneut, wie unverzichtbar Zusammenhalt ist. Für die AIDS-Hilfe Stuttgart wünsche ich mir, dass sie auch künftig eine starke, positive Rolle einnimmt – besonders dann, wenn Projekte wie das Regenbogenhaus unter Druck geraten und Menschen wie beispielsweise queere Geflüchtete besonderen Schutz und Unterstützung brauchen.

Auf dass wir weiterhin gemeinsam lachen, trauern, kämpfen, feiern – und gut, sicher und frei ohne Angst LEBEN können.

Ralf Bogen im November 2025

P.S. Auf dieser Seite werfen wir auch einen Blick auf die Aids-Krise in den USA:

Der Film „A Time of Change: Confronting Aids“ gibt den Menschen mit HIV und Aids in San Francisco Anfang der 1980er Jahre ein Gesicht. Zugleich zeigen wir mit mehreren Videos, wie Aktivist*innen gegen den drohenden Tod kämpften, wie ACT UP in den USA entstand und für dringend benötigte Forschungsgelder gestritten wurde.

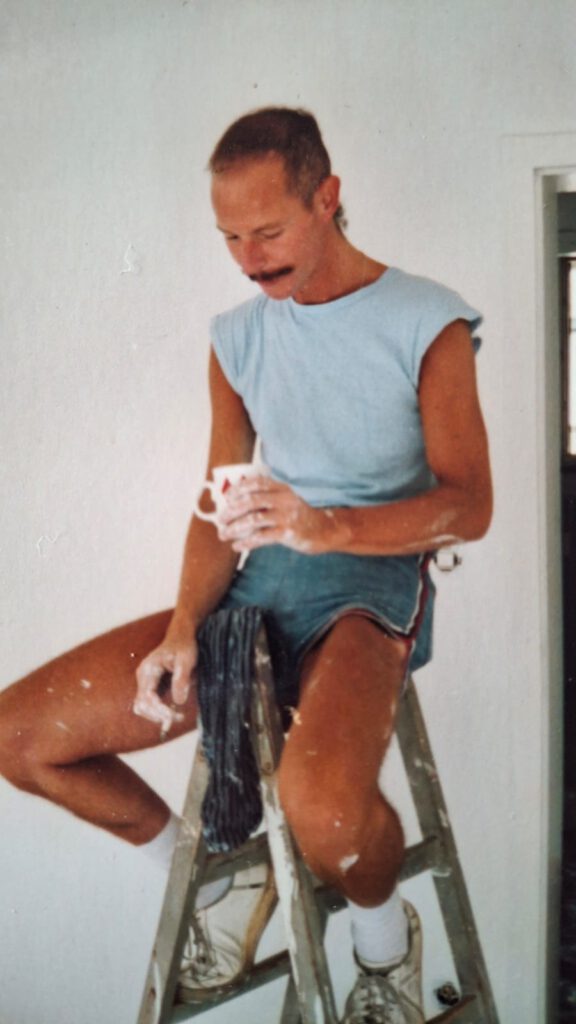

Abb.: Wilfried Winkler bei der Renovierung der Aids-Hilfe

Das war es wert: von der Panik zur Beratungsstelle

– ein persönlicher Rückblick auf die frühen Jahre der AIDS-Hilfe Stuttgart

von Wilfried Winkler, Stuttgart im November 2025

Schlagzeilen verbreiten Angst und Panik

„Droht eine Pest?“ „Wird Aids wie ein apokalyptischer Reiter auf schwarzem Ross über die Menschheit kommen?“ „Tödliche Seuche Aids. Die rätselhafte Krankheit.“ So lauteten einige Schlagzeilen in der deutschen Presse ab 1982/83.

Angst, Panik, Gefahr! Diese Schlagzeilen verunsicherten die Bevölkerung, besonders die schwulen Männer, die am stärksten von HIV betroffen waren. Um dem entgegenzuwirken, um Tabus zu durchbrechen und zu informieren, traf sich ab Herbst 1984 eine Gruppe von schwulen Männern im Buchladen „Erlkönig“ von Thomas Ott. Später kamen weitere Treffen in Privaträumen hinzu.

Der Verein

Aus diesem lockeren Kreis entstand im Februar 1985 die AIDS-Hilfe Stuttgart als nicht eingetragener Verein. Ein entscheidender Schritt für die Akzeptanz als soziale Einrichtung und für die weitere, rasante Entwicklung war die Umwandlung in einen gemeinnützigen eingetragenen Verein im November 1985, verbunden mit der Mitgliedschaft bei der Deutschen Aids-Hilfe und dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Die politischen Diskussionen zum Thema Aids – nicht nur in Bayern – unterstrichen, wie wichtig eine stabile Organisation als Ansprechpartnerin in Stuttgart war. Es dauerte Jahre, bis in Bayern die Internierungs- und Tätowierungsdebatten vom Tisch und die Ausgrenzung von HIV-positiven Menschen nicht mehr staatliches Programm waren. Auch in Baden-Württemberg gab es Politiker, die einigen der dort erwogenen Zwangsmaßnahmen durchaus etwas abgewinnen konnten und auf restriktive Ansätze setzten.

Wir hingegen wollten aufklären, aufklären, aufklären – ohne Druck und Bedrohungsszenarien. Uns half, dass sich im Bund die liberale Linie der damaligen Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth durchsetzte. Auch die Stadt Stuttgart orientierte sich auf kommunaler Ebene an dieser Haltung.

Endlich eigene Räume in der Schwabstraße – wachsende Nachfrage

Ab September 1985 boten wir erstmals in den Räumen der Drogenberatungsstelle „Release“ eine Telefonberatung an – ein Geburtshelfer unserer Arbeit. Ausgangspunkt war für uns der Gedanke der Selbsthilfe.

Im Januar 1986 zogen wir endlich in eigene Räume in der Schwabstraße im Stuttgarter Westen. Widerstände von Bezirksvorsteher und Nachbarn hielten uns nicht auf.

Schnell entwickelte sich die Aids-Hilfe zu einer Beratungsstelle für Ratsuchende aus allen Bevölkerungsschichten. Damals hatten wir rund 120 Mitglieder, etwa 30 davon engagierten sich regelmäßig ehrenamtlich. Unterschiedlichste Berufe trafen sich hier: Krankenpfleger, Bankkaufleute, Studierende, Beamte, Selbstständige, Sozialarbeiter…

Herausforderungen

Als unabhängige Beratungsstelle brachten wir oft Realitätssinn in politische Diskussionen ein – etwa, wenn vorgeschlagen wurde, Schwule könnten doch monogam leben oder mal ein Jahr auf Sex verzichten, um das Virus einzudämmen. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch in einem Landesministerium, wo wir unser Postkarten-Leporello vorstellten. Auf den einzelnen Postkarten waren die Infektionswege klar und freizügig fotografisch dargestellt. Ein Mitarbeiter aus dem Ministerium sagte mir nach der Besprechung, er habe befürchtet, dass die leitende Ministerialbeamtin vor Schreck vom Stuhl fallen würde. Aber nichts dergleichen geschah, sie betrachtete das Leporello souverän und interessiert, und die Postkarten wurden auch von der Deutschen Post bundesweit ordnungsgemäß zugestellt.

Stuttgart war damals eher pietistisch geprägt, und Behördenmitarbeiter und -mitarbeiterinnen mussten erst lernen, offen mit Schwulen und Menschen aus den sogenannten Hauptbetroffenengruppen zu diskutieren und zu verhandeln. Wenn ich an die Verantwortlichen im Gesundheitsamt und im Sozialamt zurückdenke, dann öffneten sich die Türen dort rasch. Die Mitarbeitenden auf allen Ebenen dort wollten zuhören, verstehen und mit uns zusammenarbeiten. Notfalls halfen wir mit Sachbüchern aus. Ein Buch wie „Der gewöhnliche Homosexuelle“ von Martin Dannecker verliehen wir gerne.

Selbsthilfe, Unterstützung und psychosoziale Stabilität

Zu dieser Zeit war die Situation von Erkrankten katastrophal. Die Behandlungsmöglichkeiten waren unzureichend, die Kenntnis über die Krankheit erst im Wachsen. Viele starben unter schlimmen Umständen. Auch symptomfrei war es für viele Betroffene schwierig: soziale Ausgrenzung, Einsamkeit und Jobverlust drohten, behandelte ein Arzt oder Zahnarzt, wie reagierten die Eltern, gab es noch eine Zukunft?

Die Aids-Hilfe bot ein zweites Zuhause, in dem Betroffene Selbstbewusstsein tanken konnten. Selbsthilfegruppen fungierten als Schutzraum, in dem Erfahrungen ausgetauscht wurden. Das war ein Weg, um abwehrenden, auch aggressiven Reaktionen in Teilen der Bevölkerung zu widerstehen. Resilienz wird so etwas heute genannt. Anonymität war gewährleistet. Der Austausch in der Selbsthilfegruppe als Schutzraum war wichtig, denn außerhalb der Räume in der Aids-Hilfe war das Thema oft tabuisiert, es musste mit Panikreaktionen und Isolierung gerechnet werden. Statt Theorie wurden eigene, ganz persönliche Erfahrungen weitergegeben.

Von Anfang an standen Selbsthilfe, Beratung, Betreuung und Öffentlichkeitsarbeit im Zentrum unserer Arbeit. Erste Zuschüsse der Stadt Stuttgart flossen.

Öffentlichkeitsarbeit und politische Wirkung

Unsere Öffentlichkeitsarbeit war stark zielgruppenorientiert. Streetwork, Präsenz in Diskotheken und Lokalen, Wirte-Gesprächsrunden gehörten dazu. Viele Wirte halfen bei Veranstaltungen mit. Ein Wirt wurde später Vorstandsmitglied der Aids-Hilfe. Wir sind den Wirten und Wirtinnen wie Jürgen, Laura, Heinz, Sylvia, Franz ebenso wie dem Stuttgarter Lederclub noch heute dankbar für ihre kraftvolle Unterstützung.

Politisch bewegte sich Baden-Württemberg damals zwischen den Maßnahmen in Bayern und dem übrigen Bundesgebiet. So verwehrte uns der damalige baden-württembergische Kultusminister zwar mit einem Erlass den offiziellen Zugang zum Schulunterricht, dafür suchten aber Schulen, Schulklassen oder Elternvertreter den Kontakt zu uns und luden uns ein. Solche Einladungen nahmen wir gerne an.

Auf der anderen Seite unterstützte uns das Land Baden-Württemberg zu dieser Zeit mit ersten Fördergeldern, ergänzend zu den Leistungen der Stadt Stuttgart. Unsere Tätigkeitsnachweise überzeugten wohl – der damalige Stuttgarter Gesundheitsbürgermeister bedankte sich in einem Schreiben an die Aids-Hilfe mit „wachsender Hochachtung“ für unsere Arbeit.

Jochen Pohlmann und Manfred Horch gehörten zu den Gründungsmitgliedern der AIDS-Hilfe Stuttgart im Rahmen der offiziellen Vereinsgründung mit Eintrag ins Vereinsregister und waren 1985 und 1986 im Vorstand der Aids-Hilfe (Foto aus der RAINBOW-Sonderbeilage: „10 Jahre AIDS-Hilfe Stuttgart 1985-1995“).

Haupt- und Ehrenamt: ein starkes gemeinsames Fundament

Wohl förderte auch das erste Pressegespräch in eigenen Räumen mit öffentlicher Wirkung die Entscheidung der Stadt Stuttgart, uns die Anstellung des ersten hauptamtlichen Psychologen Mitte 1987 zu ermöglichen. So konnten wir bislang vernachlässigte Aufgaben ausbauen: die Beratung in Vollzugsanstalten, so u.a. in Stammheim und die Betreuung von i.v. Drogenabhängigen, die HIV-positiv getestet wurden. Die ehrenamtliche Arbeit sollte durch diese hauptamtliche Stelle nicht ersetzt, sondern ergänzt werden. Nach und nach arbeiteten ehemalige Drogenkonsumenten in der Aids-Hilfe ehrenamtlich mit.

Breite unserer Aufklärungsarbeit

Wie breit unsere Aufklärungsarbeit gestreut war, zeigt folgender Auszug aus dem Terminkalender für die Monate Mai/Juni 1987:

Stuttgarter Behindertenschullehrer, Stuttgarter Hebammenschülerinnen, Jugendhaus Leonberg, Junge Union Weinstadt, Jugendhaus Heslach, Jugendhaus Fellbach, Stuttgarter Schülerredakteure, Jugendwohnheim Esslingen, Jugendzentrum Villa 5, Drogenberatungsstelle Release, Jugendhaus Asperg, Evang. Jugendwerk Untertürkheim, Würtemberg-Gymnasium, Pro Familia, Ärztekammer, Jugendhaus Sindelfingen, Messe Stuttgart „pro sanita“, Auszubildende Firma Porsche, Kommunales Kino, Stadtjugendpflege, Diakoniestation Feuerbach, Merlin, DRK Aalen, Kreisjugendpflege Reutlingen, mehrere Infostände in der Stuttgarter Innenstadt, Jungsozialisten Schwäbisch Gmünd, SPD Böblingen, Gottlieb-Daimler-Berufsschule, Evang. Akademie Bad Boll, Albert-Einstein-Gymnasium, Gesprächsrunde Stuttgarter Wirte, Firma Daimler-Benz, Drogenberatungsstraße Seestraße, Städt. Arbeitskreis Aids, CDU Bezirksverband Nordwürttemberg, Jugendgruppe Reutlingen.

Die Buddy-Gruppe – praktische Hilfe und Menschlichkeit

Die Behandlung der Immunschwächekrankheit war geprägt durch Wechsel zwischen Krankenhaus und Remissionsphasen in den eigenen Wänden. Die Aids-Hilfe entwickelte das Buddy-Prinzip: praktische Unterstützung, emotionale Begleitung, Hilfe in Krisensituationen – bis hin zur Sterbebegleitung. Unsere Buddys wurden in verschiedenen Fortbildungen geschult und brachten oft kleine Aufmerksamkeiten, etwa Teddybären, ins Krankenhaus – auch zur Freude von Stationsschwestern.

Telefon- und persönliche Beratung

Die Telefonberatung und persönliche Beratung bildeten einen weiteren Schwerpunkt. Nach TV-Berichten – etwa einer ZDF-Sendung am 6. April 1987 – schnellten die Anruferzahlen sprunghaft in die Höhe (etwa von 15 auf über 50 Ratsuchende). Montags, dienstags, freitags und sonntags boten wir auf ehrenamtlicher Basis jeweils von 18 bis 22 Uhr eine Telefonberatung an. Bei Bedarf, so bspw. nach Medienberichten, erweiterten wir die Beratungszeiten.

Gründung des Landesverbandes und Teilnahme an einem Bundesmodellprogramm

Wir wuchsen. Im Jahre 1987 gründeten wir mit anderen Aids-Hilfen einen Landesverband Baden-Württemberg, der seinen Sitz zunächst in den Räumen der AIDS-Hilfe Stuttgart hatte. Ende 1987 konnten wir am Bundesmodellprogramm „Ausbau ambulanter Hilfen für AIDS-Erkrankte im Rahmen von Sozialstationen“ teilnehmen. Dieses Projekt der Bundesregierung zielte bis 1992 auf eine Verbesserung der ambulanten Versorgung von Menschen mit HIV/Aids. Nach nicht immer einfachen Verhandlungen mit anderen Trägern von sozialen Einrichtungen in Stuttgart erhielten wir 2,5 hauptamtliche Kräfte aus diesem Programm bewilligt, so dass wir insgesamt – neben etwa 75 Ehrenamtlichen – 3,5 Hauptamtliche hatten. Ohne unsere Hauptamtlichen wäre die Arbeit nicht mehr zu bewältigen gewesen. Die Arbeit von Haupt- und Ehrenamtlern- und innen war verzahnt und gleichberechtigt. Es galt ein Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme, und unterschiedliche Bedürfnisse mussten wir immer wieder austarieren.

Umzug in die Silberburgstraße und neue Gruppen und Angebote

Die Räume in der Schwabstraße waren endgültig zu klein. Im August 1988 bezogen wir größere Räume in der Silberburgstraße, die wir mit viel Elan renovierten. Die gesellschaftliche Diskussion um das Thema Aids hatte sich etwas beruhigt. Der Einzug in die neue Beratungsstelle war ohne Proteste möglich und eine eher freundlich gesinnte Nachbarschaft erwartete uns.

Die Zahl der (Selbsthilfe-)Gruppen und das Angebot erhöhte sich in den Räumen in der Silberburgstraße, so bspw. für Frauen, die direkt von HIV und Aids betroffen waren oder als Freundin oder Angehörige zur Aids-Hilfe kamen; die Elterninitiative „Eltern HIV-positiver Kinder, die Gruppe „schwule Väter“, die „anonymen Sexaholiker“, safer sex-Gruppen oder Angehörige von Erkrankten trafen sich zum Erfahrungsaustausch. Ein Informationsdienst sammelte neueste Erkenntnisse aus Fachzeitschriften über Behandlungsmöglichkeiten, wissenschaftlichen Studien, Stand der medizinischen Diagnostik und Therapie.

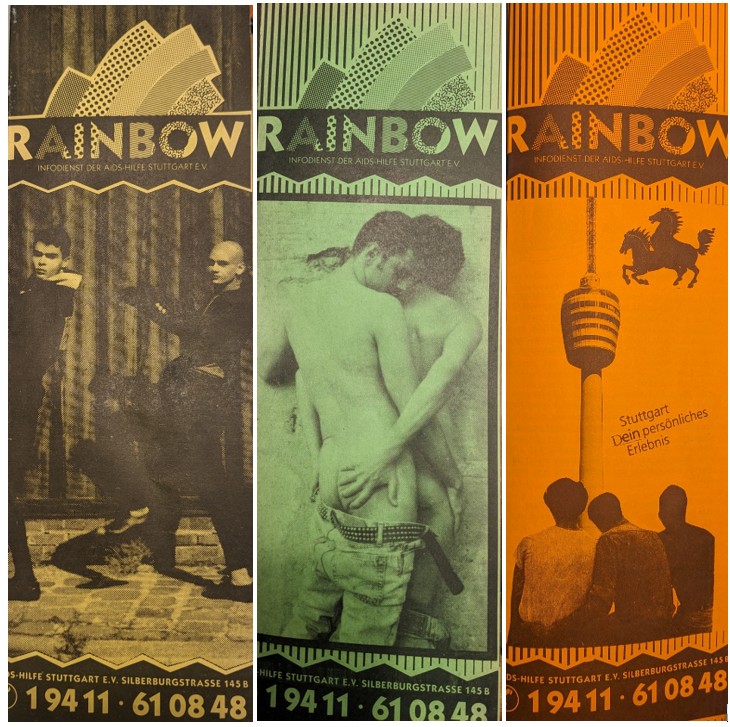

Das „Rainbow“-Magazin

Mit Eigenmitteln der Aids-Hilfe gründeten wir das „Rainbow“ als Informationsmagazin der AIDS-Hilfe Stuttgart. Das „Rainbow“ war rasch ein wichtiger Bestandteil zielgruppenorientierter Öffentlichkeitsarbeit und wurde an allen wichtigen Orten schwulen Lebens in der Stadt ausgelegt. Dieses Informationsmagazin wandelte sich später zur Mitgliederzeitschrift der Aids-Hilfe mit festen Rubriken für klassische Hauptbetroffenengruppen und als Informationsdienst für die Allgemeinheit zum Thema HIV/Aids und berichtete über Veranstaltungen.

Erste Planungen für betreutes Wohnen

Gemeinsam mit dem Caritasverband und der Stadt Stuttgart führten wir erste Gespräche über ein betreutes Wohnprojekt in einem Stuttgarter Stadtteil – ein wichtiges Zukunftsmodell. Damit sollten HIV-Positiven und auch Erkrankten die Möglichkeit gegeben werden, in einem geschützten Raum miteinander zu leben und versorgt zu werden. Das Projekt konnte 1993 realisiert werden.

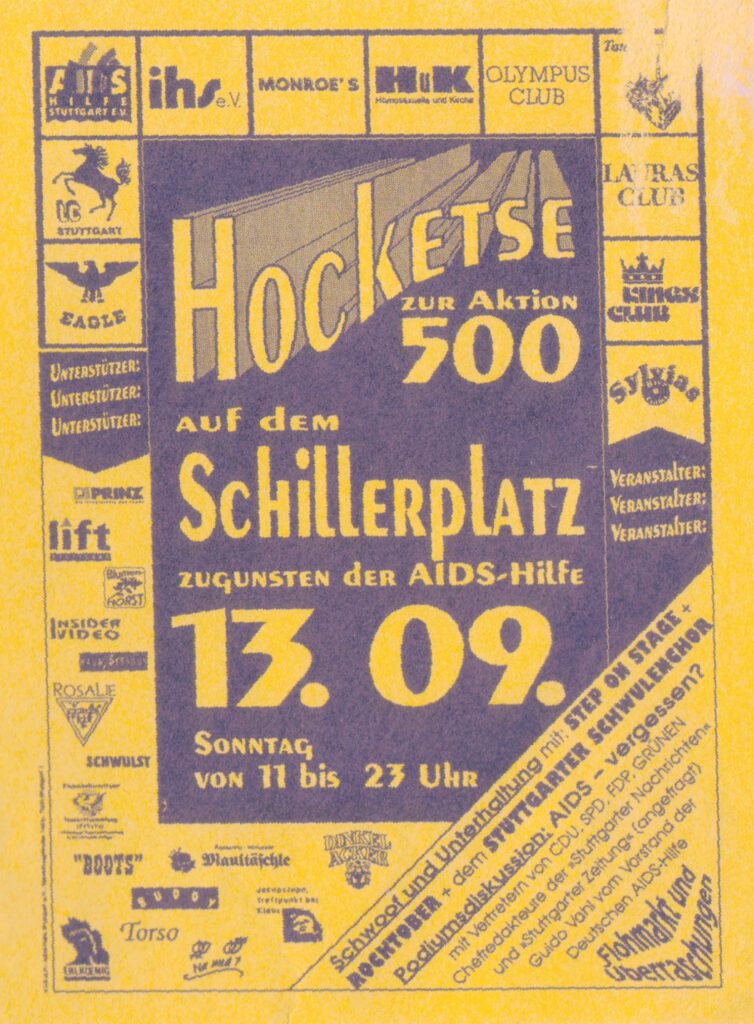

Die erste Hocketse und zunehmende Mitgliederzahl

Im September 1988 veranstalteten Stuttgarter Wirt:innen gemeinsam mit dem Lederclub Stuttgart und der Aids-Hilfe am Wilhelmsplatz eine erste Hocketse zugunsten der AIDS-Hilfe Stuttgart. Aufgrund des Erfolgs führten wir im Anschluss an eine Veranstaltungswoche zum Thema Aids im August 1989 die zweite Hocketse wieder am Wilmshelmplatz durch. Den schwäbischen Ausdruck Hocketse wählten wir bewusst, um die Verbundenheit mit der Stadt Stuttgart, in der wir lebten, herauszustellen.

Gerne erinnere ich an die „Aktion 500“, mit der neue Mitglieder gewonnen werden sollten. Das Ziel wurde weit übertroffen, so dass die Stuttgarter Aids-Hilfe bald zu den mitgliederstärksten Aids-Hilfen in Deutschland zählte.

„Das war es wert“ – Rückblick und persönliche Erkenntnisse

Die beschriebene erfolgreiche Entwicklung der Aids-Hilfe Stuttgart in der Gründungs- und Aufbauphase war ehrenamtlich geprägt. Zurückblickend erscheint es mir atemberaubend, wie wir in recht kurzer Zeit Schritt für Schritt den Weg von einem kleinen Gesprächskreis zu einer anerkannten Beratungsstelle beschritten haben. Aus meiner Sicht waren die Verlässlichkeit, das „Füreinander-Einstehen“, ein gleichberechtigtes Handeln, das Zulassen von Stärken und Schwächen jedes Mitwirkenden, ein gegenseitiges Verzeihen von Fehlern, der Respekt, dass jede/r anders tickt, Unterstützung von außen und ein Bewusstsein, wach und aufmerksam auf politische Entwicklungen reagieren zu müssen, grundlegend für unseren Weg. Eine Portion Pragmatismus, auch im Umgang mit Einrichtungen und Institutionen der Stadt, war sicher hilfreich. Freundlich waren wir sowieso.

Der eine oder die andere waren so stark engagiert, dass Beruf oder Studium ins Hintertreffen gerieten. Vierzig Jahre später kann man zu dem Ergebnis kommen: das war es wert. Heute ist die Aids-Hilfe eine nicht weg zu denkende soziale Einrichtung in Stuttgart.

Das sind persönliche Erinnerungen – mit dem Recht auf Irrtum – aus der Zeit von Herbst 1984 bis 1989 und 1992/93. In dieser Zeit war ich mehrfach Vorstandsmitglied, dann hauptamtlich beschäftigter Koordinator/Geschäftsführer im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Ausbau ambulanter Hilfen usw.“ und 1987 erster Landesvorsitzender der Aids-Hilfe Baden-Württemberg.

Während ich diese Zeilen verfasse, denke ich an an Armin, Dietmar, Georg, Gerd, Gottfried, Harald, Joachim, Iris, Jochen, Jürgen, Karl-Heinz, Klaus-Dieter, Leelja, Lutz, Manfred, Marina, Michelle, Mitglieder des Sozialfonds des LC Stuttgart, Peter, Rainer, Ralf, Ralph, Regina, Renate, Roland, Rose, Rudi, Rudolf, Ruth, Tommy, Thomas, Waldemar, die in der oben beschriebenen Zeit Teil des Teams „Macher und Macherinnen der Aids-Hilfe Stuttgart“ waren.

Abb. oben rechts: Heinz Stöffler, damals Präsident des Lederclub Stuttgarts, schrieb in „20 Jahre LC Stuttgart 1976-1996“ zur ersten Wilhelmplatz-Hocketse zugunsten der AIDS-Hilfe Stuttgart im September 1988:

„Am 18. September 1988 fand die erste Hocketse auf dem Wilmhelmplatz statt, organisiert und vorbereitet von Sylvia (Abb. oben links: Sylvia Lang war damals Wirtin der lesbischen Kneipe „Sylvia’s Bierpunkt“) und ihren Frauen, dem LC Stuttgart und der Aids-Hilfe. Es war ein toller Auftakt und ein großer Erfolg. Die weiteren Hocketse auf dem Wilhelmsplatz und die darauffolgenden auf dem Schillerplatz gehören heute zu den großen Höhepunkten der Stuttgarter Szene, und wir können als Mitinitiatoren mit Recht darauf Stolz sein.“

„A Time of Change: Confronting Aids“ (1986) ist eine der frühen, berührenden Dokumentationen über die Anfänge der Aids-Krise in den USA. Auf Grundlage von Interviews aus den Jahren 1983–1984 zeichnet der Film ein eindrucksvolles Bild vom Alltag der Menschen mit HIV und Aids, ihrer Freund*innen sowie des engagierten Pflegepersonals am San Francisco General Hospital. Besonders bewegend sind die Originalaufnahmen der unvergesslichen Rede „We are fighting for our lives“ von Gary Walsh (1944–1984) beim Candlelight March in San Francisco 1983 (zu sehen bei 9:45, 27:35, 31:47 und 1:00:45).

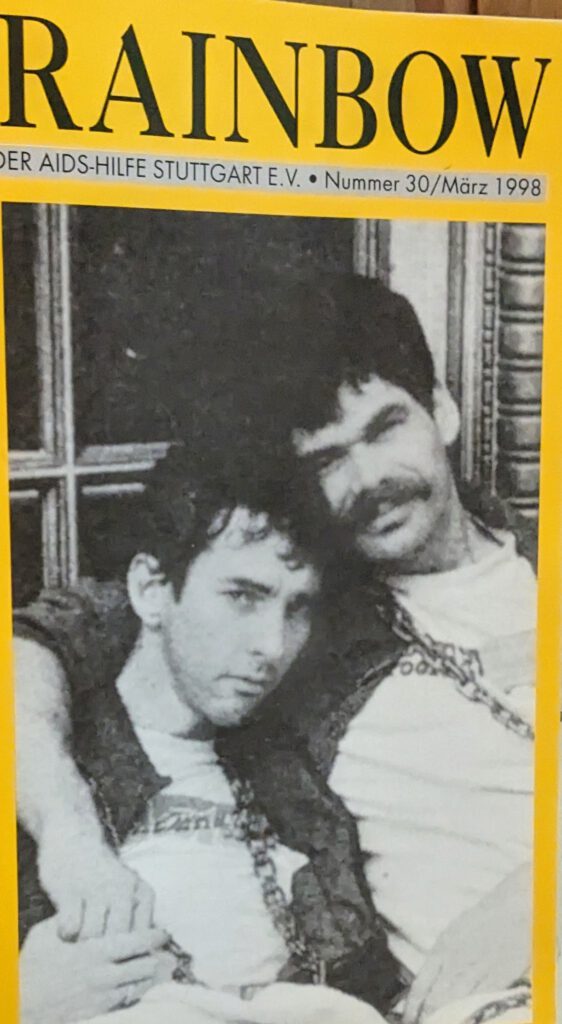

Aids-Aktivist:innen in den USA kämpften buchstäblich um ihr Leben – und das ihrer Freund:innen. Um das Sterben zu stoppen forderten sie mit spektakulären Aktionen dringend benötigte Mittel für Forschung und Behandlung. Das Titelfoto von RAINBOW Nr. 30/1998 (Abb. oben) zeigt zwei Männer, die sich im April 1986 in San Francisco vor einem Regierungsgebäude angekettet hatten. Ihre Botschaft war klar: „Bekämpft Aids – nicht Menschen mit Aids!“

Zeitgleich gab es Nachrichten, die uns empörten: Der Film „Aids – die Afrikalegende“ von Heimo Claasen und Malte Rauch, ausgestrahlt am 5. Juni 1989 im 3. Fernsehprogramm, präsentierte Hinweise darauf, dass das HI-Virus möglicherweise nicht auf natürlichem Wege entstanden ist. Für uns entscheidender war jedoch: Während Aktivist*innen verzweifelt für dringend benötigte Mittel zur AIDS-Forschung kämpften, erhöhte die US-Regierung die angeblich nur defensive Biowaffenforschung um Millionen Dollar – wie der Film eindrücklich belegte. Die großen Medien wiesen die Inhalte des Films schnell als Stasi- oder KGB-Legende zurück, doch die politische Realität konnte nicht geleugnet werden: Aids-Forschung wurde gerade in den Anfangsjahren der Aidskrise sträflich unterfinanziert.

Der Film „Vereint im Zorn: Die Geschichte von ACT UP“ zeigt die Entstehung und das Leben der US-AIDS-Aktivistenbewegung aus der Perspektive derer, die an vorderster Front gegen die Epidemie kämpften. Anhand von Zeitzeugenberichten von ACT-UP-Mitgliedern sowie seltenem Archivmaterial schildert der Film den Kampf von ACT UP gegen Profitgier von Konzernen, gesellschaftliche Gleichgültigkeit und staatliche Vernachlässigung. Mit Parolen wie „We die, they do nothing!“ führten sie Straßenblockaden und weitere Aktionen des zivilen Ungehorsams durch. Weil sie nichts mehr zu verlieren hatten und sich nicht länger ‚ruhigstellen‘ ließen, entwickelte die Bewegung eine enorme Kraft (siehe hierzu auch https://magazin.hiv/magazin/gesellschaft-kultur/aids-geschichte-wird-gemacht/).

Aus der verzweifelten Lage heraus experimentierten Aktivist:innen auch eigenständig mit Medikamenten und kombinierten Wirkstoffe – lange bevor Schulmedizin und Pharmakonzerne das Prinzip der Kombinationstherapie aufgriffen.

Veranstaltung „Einmischen lohnt sich – ACT UP“, bei der Aktivist:innen gemeinsam mit HIV-Schwerpunktärzten und weiteren Wissenschaftler während der Stuttgarter CSD-Kulturwoche 1996 in der Weissenburg über den Stand der AIDS-Forschung und Behandlungsmöglichkeiten diskutierten.

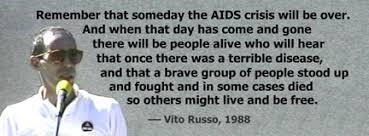

„Warum wir kämpfen“ – Auszüge aus Vito Russo berühmter Rede 1988

Auszüge aus der berühmten Rede „Warum wir kämpfen“ des AIDS-Aktivist Vito Russo (* 11. Juli 1946 in Manhatten, New York City; † 7. November 1990), die er 1988 bei ACT UP-Demonstrationen in Albany, NY und Washington DC hielt:

„Wenn ich also an irgendetwas sterbe, dann an Homophobie. Wenn ich an irgendetwas sterbe, dann an Rassismus. Wenn ich an irgendetwas sterbe, dann an Gleichgültigkeit und Bürokratie, denn diese Dinge verhindern ein Ende dieser Krise. (…) Wenn ich an irgendetwas sterbe, dann daran, dass nicht genug reiche, weiße, heterosexuelle Männer an AIDS erkrankt sind, als dass es irgendjemanden interessieren würde.

Wissen Sie, mit AIDS in diesem Land zu leben, ist wie in einer anderen Welt. Es ist, als würde man einen Krieg durchleben, der nur für diejenigen stattfindet, die sich in den Schützengräben befinden. Jedes Mal, wenn eine Granate explodiert, sieht man sich um und stellt fest, dass man weitere Freunde verloren hat, aber niemand sonst bemerkt es. Es betrifft sie nicht. Sie gehen durch die Straßen, als würden wir nicht gerade einen Albtraum durchleben. Und nur Sie hören die Schreie der Sterbenden und ihre Hilferufe. Niemand sonst scheint es zu bemerken. (…)

Vor zweieinhalb Jahren las ich in der Zeitschrift „Life“ einen Leitartikel, der sagte: „Es ist Zeit aufzupassen, denn diese Krankheit beginnt nun, uns alle zu treffen.“ Es war, als hielte ich die Zeitschrift gar nicht selbst in der Hand. Und seitdem hat sich nichts geändert, was die Wahrnehmung widerlegen könnte, dass AIDS die Menschen in diesem Land nicht betrifft. Es betrifft nicht „uns“ in den Vereinigten Staaten, sondern „sie“, die austauschbaren Schwulen und Junkies, die es nicht anders verdient haben. (…)

Und die Tage, Monate und Jahre vergehen, und sie verbringen diese Tage und Nächte, Monate und Jahre nicht damit, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie man an das neueste experimentelle Medikament kommt, in welcher Dosis, in welcher Kombination mit anderen Medikamenten, von welcher Quelle, wie man es bezahlen soll und wo man es überhaupt herbekommt, weil es sie nicht betrifft (…). Und sie verbringen ihre wachen Stunden nicht damit, von Krankenzimmer zu Krankenzimmer zu eilen und zuzusehen, wie die Menschen, die sie lieben, langsam an Vernachlässigung und Intoleranz sterben, weil es sie nicht betrifft und es sie nicht kümmert. Sie waren nicht die letzten drei, vier oder fünf Jahre auf zwei Beerdigungen pro Woche, also ist es ihnen egal, weil es sie nicht betrifft.

Und wir lasen letzten Samstag auf der Titelseite der New York Times , dass Anthony Fauci nun behauptet, diverse vielversprechende Medikamente seien in den letzten zwei Jahren gar nicht getestet worden, weil er sich die nötigen Prüfer nicht leisten könne. (…) Wie viele Menschen sind in den letzten zwei Jahren gestorben, die heute noch leben könnten, wenn diese Medikamente schneller getestet worden wären? (…)

Warum sind wir heute hier zusammen? Weil es uns selbst betrifft und es uns nicht egal ist. (…) Es ist mehr als nur eine Krankheit, die von ignoranten Menschen als Vorwand für ihre immerwährende Intoleranz missbraucht wird. Es ist mehr als eine Horrorgeschichte, die von Boulevardzeitungen ausgeschlachtet wird. AIDS ist eine echte Prüfung für uns als Gesellschaft. Wenn zukünftige Generationen fragen, was wir in dieser Krise getan haben, müssen wir ihnen sagen, dass wir heute hier waren. Und wir müssen den nachfolgenden Generationen ein Vermächtnis hinterlassen.

Eines Tages wird die AIDS-Krise vorbei sein. Vergesst das nicht. Und wenn dieser Tag kommt, wenn er vergangen ist, werden Menschen auf dieser Erde leben – Schwule und Heterosexuelle, Männer und Frauen, Schwarze und Weiße –, die die Geschichte hören werden, dass es einst eine schreckliche Krankheit in diesem Land und überall auf der Welt gab und dass eine mutige Gruppe von Menschen aufstand, kämpfte und in manchen Fällen ihr Leben gab, damit andere Menschen leben und frei sein konnten. Deshalb bin ich stolz, heute mit meinen Freunden und den Menschen, die ich liebe, zusammen zu sein, denn ich halte euch alle für Helden, und ich bin froh, Teil dieses Kampfes zu sein.“

( Quelle: https://www.huffpost.com/entry/vito-russo-why-we-fight_b_1662657 )