3. April 2024: Booklet „Lesbische* Lebenswelten im deutschen Südwesten (ca. 1920er Jahre – 1950er Jahre)“ erschienen

Lesbische Lebenswelten in der Weimarer Republik und zur Zeit des Nationalsozialismus sind Thema einer Booklet-Vorstellung, zu der Wissenschaftlerinnen der Universität Heidelberg einladen. Sie präsentieren Ergebnisse aus einem zweijährigen Forschungsprojekt, das an den Universitäten Heidelberg und Freiburg angesiedelt war. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, ob und wie es zwischen den 1920er Jahren und 1945 gelingen konnte, innerhalb der von Politik, Recht, Gesellschaft und Wissenschaft gesetzten Normen nicht-normative Lebensentwürfe zu realisieren, und welche Auswirkungen Verfolgungen und Ausgrenzung in der Nachkriegszeit hatten. Die Veranstaltung, die Teil des Festivals „OPEN DYKES“ ist, findet am 3. April 2024 im Interkulturellen Zentrum Heidelberg statt.

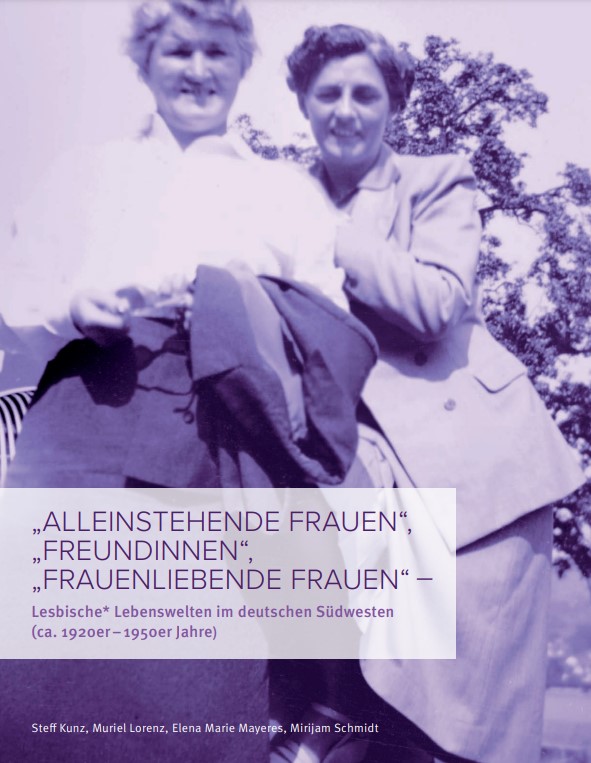

Anliegen des Forschungsprojekts war es, lesbische Lebenswelten zur Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus aus interdisziplinärer Perspektive zu erforschen. In Teilprojekten widmete sich das Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern und Prof. Dr. Karen Nolte (Heidelberg) sowie Prof. Dr. Sylvia Paletschek (Freiburg) lesbischen Kulturräumen und Netzwerken, medizinischen Diskursen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen. Das Projekt wurde vom baden-württembergischen Wissenschaftsministerium gefördert. Mit dem neu erschienenen Booklet „Lesbische* Lebenswelten im deutschen Südwesten (ca. 1920er Jahre – 1950er Jahre)“, das die zentralen Ergebnisse des Projekts zusammenfasst, wollen die Wissenschaftlerinnen ihre Forschung einem interessierten Publikum zugänglich machen.

„Die Lebensgeschichten lesbischer Frauen sollten nicht allein in einer Geschichte der Diskriminierung und Verfolgung aufgehen. In ihrer Lebenssituation bündeln sich vielmehr wie unter einem Brennglas zentrale Aspekte und Strukturen der Lebensgestaltung von Menschen, die einer gesellschaftliche Minderheit zugerechnet werden, und des gesellschaftlichen Umgangs der Zeit mit Vielfalt“, betont Prof. Patzel-Mattern. Das Booklet gibt es in Printform; es ist außerdem als digitale Version online abrufbar. Ein inzwischen gestartetes Folgevorhaben, ebenfalls in Heidelberg und Freiburg angesiedelt, befasst sich mit lesbischem Leben in der Nachkriegszeit bis in die 1980er Jahre. (…)

Die Booklet-Vorstellung am 3. April findet im Interkulturellen Zentrum Heidelberg, Bergheimer Straße 147, statt und beginnt um 19 Uhr. Referentinnen sind Prof. Patzel-Mattern, Historisches Seminar der Universität Heidelberg, Muriel Lorenz, Historisches Seminar der Universität Freiburg, sowie Prof. Karen Nolte und Steff Kunz vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Heidelberg.

(Quelle: https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/booklet-vorstellung-lesbische-lebenswelten-in-der-weimarer-republik-und-der-ns-zeit und https://lesbenwelt.hypotheses.org/2530)

Zum open Access geht es hier.