2024: „Um Spaß allein sollte es der Community nicht gehen“ – die Vernetzung gegen rassistische und queerfeindliche Gewalt stärken

„Um Spaß allein sollte es der Community nicht gehen, damit auch künftig ausgelassen gefeiert werden kann“ meinte Marcel Schmitz, Mister Gay Germany, beim Gaydelight im Oktober letzten Jahres. Damit hat Schmitz einen wunden Punkt angesprochen: Trotz aller Emanzipationserfolge haben sich Straftaten gegen Schwule, Lesben, trans* oder andere queere Menschen in Deutschland seit 2018 mehr als verdreifacht (siehe Anfrage und Antwort „Hasskriminalität gegen queere Menschen in Baden-Württemberg“ der Abgeordneten Florian Wahl und Sascha Binder, SPD vom 24. Oktober 2023, Ba-Wü Landtag, Drucksache 17/5650). Diese inhumane Entwicklung, die detailliert im Beitrag „Queerfeindliche Hasskriminalität in Deutschland von Sarah Ponti (LSVD)“ (aus Wissen schafft Demokratie, Bd. 13/2013) aufgezeigt wird, bereitet vielen Sorge:

Völlig zu Recht ist die Empörung über ein Geheimtreffen von hochrangigen AfD-Politikern mit Neonazis und finanzstarken Unternehmern sowie unter Beteiligung von CDU-Mitgliedern der Werteunion groß, weil ein Plan vorgestellt und unterstützt wurde, der die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland einschließlich von deutschen Staatsbürgern mit Einwanderungsgeschichte, unter dem Begriff „Remigration“ vorsieht. Dass diese politische Richtung auch das geringe Fortpflanzungsverhalten alle jener verdammt, die zwar entsprechend ihrer genetischen Abstammung und ihres Weißseins als „deutsch“ gelten, jedoch angeblich wegen einer „Verschwulung“ der Gesellschaft und wegen eines angeblichen kinderfeindlichen Feminismus zu wenige Kinder auf die Welt setzen würden, scheint noch kaum bekannt zu sein. Als innerhalb der AfD bekannt wurde, dass die AfD-Politikerin Beatrix von Storch einen schwulen Mann mit türkischen Migrationshintergrund als AfD-Mitglied gewinnen wollte, schrieb prompt daraufhin der Vizechef der Jungen Alternative Deutschland, Nils Hartwig, dass dieser abgeschoben und nicht in die AfD aufgenommen gehöre. Der Schatzmeister der Jungen Alternative Deutschland, Franz Schmid, erklärte, die AfD zur „Partei der autochthonen [ursprünglichen, eingeborenen] Deutschen“. Der schwule Mann gab nach „übelster homophober und rassistischer Hetze“ seinen Plan auf, Mitglied der AfD zu werden (siehe https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_100287714/die-afd-und-der-schwule-deutschtuerke-abschieben-statt-aufnehmen.html ).

AfD-Landeschef von Thüringen, Bijörn Höcke hat angekündigt, dass er als Ministerpräsident „die Machtfrage stellen“ werde. Als erste Amtshandlung wolle er alle Gelder im Kampf gegen rechts streichen und dann den Rundfunktstaatsvertrag kündigen“ (zitiert nach „Wappnen für den Ernstfall von Garteh Joswig, 13-19. Januar 2024, Wochentaz). Dass Höcke auch alle Fördergelder für LGBT*-Projekte baldmöglichst streichen will, sollte allen steuerzahlenden LGBT*-Menschen bewusst sein.

Mittlerweile gibt es gezielte queerfeindliche Kampagnen der extremen Rechten. So haben diese den Monat Juni zum „Stolzmonat“ (Stolz auf Deutschland) als Gegenpol zum internationalen „Pride Month“ der weltweiten CSD-Emanzipationsbewegung ausgerufen. Aggressiver sind in den letzten Jahren auch internationale Vernetzungen zwischen Rechtspopulisten und christlichen Fundamentalisten geworden. Demnach hätten liberale und links-sozialistische Politiker die Ehe als Verbindung eines Mannes mit einer Frau den „zeitgeistigen Forderungen der LGBT-Ideologien“ geopfert. Ihnen so wie der gesamten „Homolobby“ wird der „globale Kulturkrieg“ erklärt. Ignacio Arsuage, den Gründer der homo- und transfeindlichen Internetplattform CitizenGo, hatte die Neue Züricher Zeitung bereits 2019 wie folgt zitiert: „Seit den sechziger Jahren haben unsere Feinde viele Schlachten gewonnen. Doch in den letzten Jahren haben wir den Spiess umgedreht, und am Ende werden wir diesen Krieg gewinnen (…) Um den Prozess zu beschleunigen, müssen wir uns weltweit besser vernetzen und aggressiver werden. (…) Wir müssen die liberalen Politiker das Fürchten lehren!“.

Wie wollen wir uns vernetzen?

6.12.2023: „Queere Theke“, organisiert von 100 Prozent Mensch im ReBOOTS stellt sich der Frage: wie will sich die queere Community angesichts erstarkender rechtspopulistischer Kräfte positionieren? (Foto: Der-Liebe-wegen)

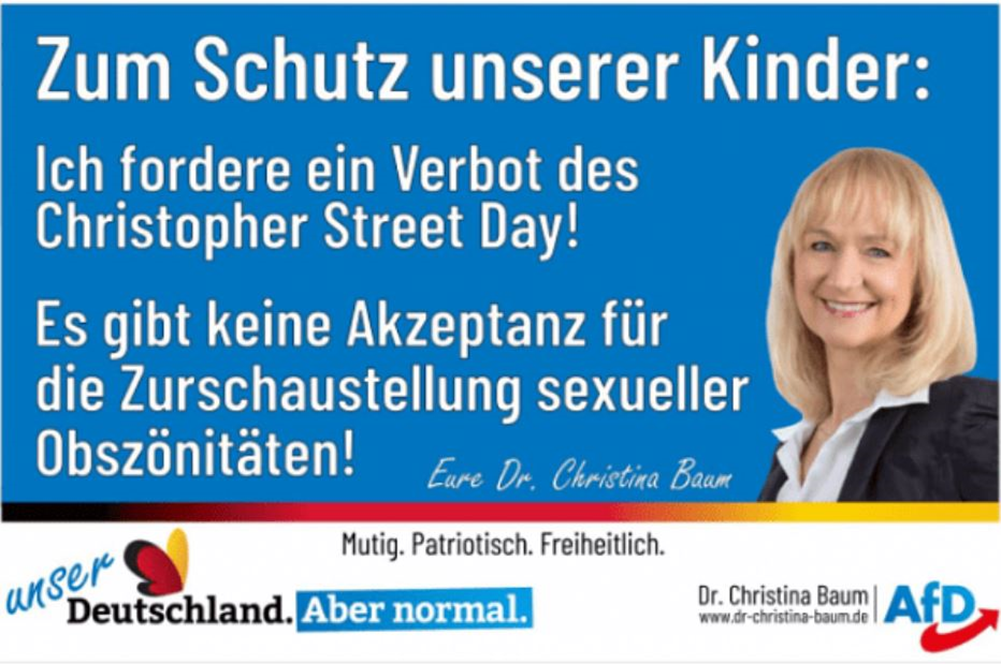

Am 6. Dezember letzten Jahres waren Janka Kluge (Sprechendenrat LSBTTIQ Netzwerk Ba-Wü), Thomas Ott (Buchladen Erlkönig), Detlef Raasch (Pride Stuttgart) und Pia Zazzarini (CSD Esslingen) zu Gast bei einer „Queeren Theke“-Veranstaltung im ReBOOTS, die von 100 Prozent Mensch organisiert wurde. Es wurde unter anderem darüber gesprochen, wie ein guter und wirksamer Zusammenhalt gegen queerfeindliche Hetze und Gewalt gelingt. Dabei stellte sich heraus, dass eine Vernetzung zum regelmäßigen Austausch von Informationen fehlt. So wussten nicht alle Podiumsteilnehmende, dass AfD-Politiker:innen auch in Baden-Württemberg bereits das Verbot des CSD gefordert haben (siehe Queer-Beitrag AfD-Politikerin fordert CSD-Verbot).

Demagogisch gibt Frau Dr. Baum vor, „zum Schutz unserer Kinder“ zu handeln. Als ob zum Wohl unserer Kinder jene Staaten handeln, wo der CSD noch verboten ist – wie z. B. dem Iran oder Russland (Bild: Screenshot von Facebook)

Auch das Austragen von Kontroversen wurde als wichtig für die gesamte Regenbogencommunity und darüber hinaus hervorgehoben. So gab es bei diesem Thekenabend Debatten darüber, wie kommerziell ein CSD sein soll, wie er sich eindeutig(er) antifaschistisch positionieren sollte und ob die Stuttgarter CDU nicht solange vom Stuttgarter Pride ausgeladen gehört, solange sich diese wie die AfD gegen wichtige Forderungen der IG CSD positioniert (siehe z. B. die Forderung „Regelungen für „sichere Herkunftsländer“ mit Blick auf LSBTTIQ*-Geflüchtete festlegen, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse bei Unterbringung und Betreuung „). Erfreulicherweise stand im Mittelpunkt aller Beiträge, dass wir uns für einen guten Zusammenhalt gegen rassistische und queerfeindliche Gewalt gemeinsam einsetzen müssen und auch wollen.

Das Netzwerk gegen Rechts Stuttgart stärken

Es wurde auch die Notwendigkeit betont, dass wir Separatismustendenzen überwinden sollten. Vorgeschlagen wurde unter anderem von Brigitte Lösch von der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber, und von mir, Ralf Bogen vom Projekt „Der-Liebe-wegen„, dass sich die queere Community gemeinsam mit weiteren demokratischen Kräften als „Teil aller demokratischer Kräfte“ gegen das Erstarken von Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus in allen Facetten, Homo- und Transphobie im Netzwerk gegen Rechts Stuttgart einsetzt (siehe #netzwerkgegenrechtsstuttgart. Hier kann Mensch sich auf der Webseite für einen Newsletter anmelden, um jederzeit aktuelle Infos zu erhalten).

Auf der Webseite des Netzwerks heißt es: „Unsere Aktion zum Aufbau eines Stuttgarter Netzwerks gegen rechts ist noch jung. Aktiv beteiligt sind zurzeit Tom Adler, Joe Bauer, Hans D. Christ, Bernd Faller, Brigitte Lösch. Wir haben keine feste Struktur, wollen auf keinen Fall eine Konkurrenz für andere Initiativen sein, sondern erstmal möglichst viele Kontakte knüpfen – und da sind wir mittendrin. Unsere Absicht ist es, dauerhaft Verbindungen für gemeinsame Aktionen herzustellen, um Veranstaltungen zum Thema “Gefahr von rechts” zu organisieren.“

„Damit wir auch in Zukunft ausgelassen feiern können…“

AUS DER WEIMARER REPUBLIK GELERNT?

Bereits in der Weimarer Republik haben Lesben und Schwule in Stuttgart fleissig gefeiert…

In einer Anzeige in der zuletzt herausgegebenen homosexuellen Zeitschrift “Das Freundschaftsblatt” Nr. 3 von 1933 lud die Ortsgruppe zu einem “Zille-Ball” (= Maskenball) im Stuttgarter Saalbau Rosenau in der Rotebühlstraße 109b am 4. Februar 1933 ein. Ob der Ball noch nach der Machtübernahme der NSDAP am 31. Januar 1933 stattgefunden hat und wenn ja, wie ausgelassen die Teilnehmenden feiern konnten und insbesondere was aus den Teilnehmenden in den Folgejahren geschehen ist, wir wissen es nicht.

Was wir aber wissen, ist: infolge der Weltwirtschaftskrise erstarkte die NSDAP auch in Baden und Württemberg: 1928 hatte sie in Baden 2,9 % und in Württemberg nur 1,9 % aller Wählerstimmen erreicht. Bei den Reichtstagswahlen im März 1933 waren es jedoch bereits in Baden 45,4 % und in Württemberg 43,9 %. Im Gegensatz zum Wissenschaftlich-humanitären Komitee und der Gemeinschaft der Eigenen konnte sich der Bund für Menschenrecht nicht zu einer klaren Distanzierung von der NSDAP wegen ihrer Ablehnung demokratischer Grund- und Menschenrechte durchringen. Bezeichnend war seine Haltung zu den im April 1931 beginnenden öffentlichen Angriffen auf den SA-Führer Ernst Röhm wegen dessen Homosexualität. Röhm war wie weitere NSDAP-Angehörige Mitglied des Bundes für Menschenrecht gewesen. Der Bund rief trotz angeblich politisch neutraler Haltung 1931 zu einem Wahlboykott der SPD auf, weil diese Röhm als homosexuell denunzierte hatte. Das ist insofern erstaunlich, weil der linke Teil der SPD wie auch die KPD in der Weimarer Republik am ehesten für die Belange der homosexuellen Organisationen eingetreten waren. Demgegenüber konnte sich der Bund für Menschenrecht nicht zum Wahlboykott der NSDAP durchringen, die immerhin in ihrer Parteipresse bereits in der Weimarer Republik die Todesstrafe für homosexuelle Männer gefordert hatte. Damalige Umfragen belegen, dass das Erstarken der NSDAP auch Mitglieder des Bundes für Menschenrecht beeinflusste. Die Gefahr, die von der NSDAP für ihr Leben ausging, wurde nicht rechtzeitig erkannt (siehe „1920ER JAHRE: AUFBRUCH„).

[Aktualisiert am 12.1.24]